«Manchmal erscheint mir das Leben wie ein Traum»

Der nicht ganz autochthone Bekenntnissatz leitet Heinz Kellers 1998er Leporello ein. Schön daran, dass nicht nur das maskulin-künstlerische Träumen, sondern auch das Liebhaben thematisiert ist – die lebenslange Zuneigung zur Frau –, und ein Glück, dass (es will einen dünken: folgerichtig) Kellers zweiter Sohn Markus Keller, zusammen mit Barbara Keller-Gross, die Bilderfolge eingerichtet, Heft und Schuber gestaltet haben. Kein Traum! Die Familie ist fortgesetzt, die Winterthurer Sonnenberg Presse ist weitergeführt.

Das Leben ein Traum?

Calderons Schauspiel «La vida es sueño» fällt uns allen ein, uns Hiesigen auch dessen Welttheaterspiel in Thomas Hürlimanns, zuletzt Tim Krohns Bearbeitung für Einsiedeln. Aber Kellers gedankenschwerer Satz anno 1998 erinnert nicht bloss an die Spiele des spanischen Granden für jährlich das Fronleichnamsfest in Madrid; er gemahnt auch an Walthers von der Vogelweide Frage «ist mir mîn leben getroumet?» In Walthers Altersklage ist es der zweite Vers; nach einer owê-Formel werweisst der alternde Dichter über tatsächlich verstrichene oder am End bloss geträumte / verträumte Lebensjahre …

Die sogenannten «Letzten Dinge»

Zur Reflexion, wohin im sogenannten Lauf der Zeit das erlebte Glück und der ausgetragene Schmerz verschwun den seien, passt seit je der Vergänglichkeits-Gedanke. Passt die Vanitas-Schwermut. Passt die Grübelei über Ertrag oder Vergeblichkeit allen Wandels und Schaffens auf Erden. Eine dafür exemplarische bildkünstlerische Matrix ist das Totentanz-Geschehen. Vor sechs Jahren hat Heinz Keller – nach seinen expliziten Totentänzen (1985; 1996) und nach seinem als «Gruppentotentanz» bezeichneten1 Wandbild in Winterthur-Seen (eigentlich «Die Sterntaler», 1986, auch als Holzschnitt realisiert) – 2008 also hat Keller das mutmasslich letzte makabre Tableau geschaffen: ins Holz der Weymouthskiefer geschnitten und in zehn Abzügen vom Stock verfügbar gemacht. Das Blatt (mein Exemplar 1/10) ist handschriftlich untertitelt: «Komödianten spielen einen Totentanz»; die Anführungszeichen (Bleistift, Kellers Hand) deuten an, dass der Schnitt ein Zitat sei2. Wer aufs Vergleichen aus ist, dem gibt die späte Variante preis, es liege mit ihr nicht mehr nur eine ländlich-dörfliche Spielszene vor; es handle sich um ein Schaustück mit intensivierter Mahnung an die Letzten Dinge.

Memento! Geh in dich!

Wer Wert darauf legt, zum 2008er Schnitt auf Distanz zu bleiben, gewahrt eine Theaterprobe: neben den Komödianten auf dem Bretterverschlag steht – tiefer als die behelfsmässig gezimmerte Bühne – der Regisseur. Widmet man sich hingegen dieser Figur, entkommt man der Mahnung nicht mehr: wir haben den Jahrhunderte alten, weissgott schneidenden Appell MEMENTO MORI zur Kenntnis zu nehmen, der im Wortlaut als Stirnzeile einer Drucksache (eines Librettos!) aus der Latzhosentasche vor dem Unterbauch des Regisseurs ragt.

Trost gefällig?

Ja, es möchte einem – darauf hin – Trost nottun. Allerdings nur bis zum Punkt, wo man die Todesfiguration neu liest. Nämlich sie als verkleideten Darsteller liest, als maskierten und kostümierten Kumpan im Kreis der fahrenden Spieltruppe. Alsobald ist es ein Leichtes, mitzuvollziehen, wie der camouflierte Geselle eine Kollegin wählt und sie mittels grober Geste schreckt: «Komm, Schöne, zum Tanze!» – aber eben im Spiel auf der Dorfbühne, nicht im Echtleben der Darstellerin. Ein Zeitchen dünken wir uns entlastet. Bis wir registrieren, dass wir uns mit unserer neuen Munterkeit im Unrecht befinden – wie jeder allweil leichtfertig oder unvorsichtig Lebendige. Denn es bleibt der ausdrückliche Adhortativ des Regisseurs: «Geh in dich! Du musst sterben!» und wer von uns wüsste nicht, dass der Doppelsatz jedem von uns gilt.

Vom Tableau zum Selbstbildnis

Heinz Kellers Unterscheidung von Illusion/Spiel und Realität/Lebenserfahrung ist produktiv. Im vorliegen den Xylon-Heft eröffnet er seinen Bilderreigen mit dem Selbstporträt (zu protrahere hervorziehen) eines seiner Lebtag lang fleissigen Holzschneiders – genauer: eines Alten, der im Zug ist, an seinem Ateliertisch sitzend in den Druckstock vor ihm ein Brustbildnis zu schneiden. Hinter dem oder neben dem gespiegelten Antlitz prangt der Schädel des Knochen mannes. Die Spiegelung des figureigenen Menschen gesichts ist konsequent. Dass aber das andere Antlitz (wörtlich der/die/das Gegenüber-Blickende / das Konter-Gesicht) die Blickrichtung des Selbstbildnisses zeigt, kann nichts anderes bedeuten, als dass über der Schulter des Künstlers der Tod zu imaginieren sei. Unsereiner, Betrachter, kann zwar flüchten, aber ausweichen? Nicht im Ernst.

Tod und Holzschneider

Seinen frühsten, nur vignettengrossen Totenschädel hat Keller nach Mitte der 1960er Jahre fürs «Schweizer Singbuch. Oberstufe» gefertigt. Der makabre Kopf im Profil, teilverhüllt in einer Kapuze, schreckt (ihrem Ausdruck zu entnehmen:) eine junge Frau, die noch weit davon entfernt ist, an ihr – an ein brüskes Ende zu denken … Im erwähnten Leporello von 1998 stösst man auf eine – dem ersten Schnitt im vorliegenden Xylon-Heft nicht unähnliche – Arbeit. Fünfzehn Jahre liegen dazwischen: der porträtierende Holzschneider steht (wie man so sagt) in reifem Mannesalter, sitzt ganz und gar konzentriert (noch, wie man so sagt, im Vollbesitz seiner Kräfte) am Arbeitstisch und schneidet in den Druckstock vor ihm eine verführerisch jungschöne Seiltänzerin, umgeben von Himmelsgestirn. Draussen vor dem Atelierfenster ist Nacht, Vorhänge, wie nur Keller sie inszeniert, rahmen den Ausblick. Aber in Bann schlagen nicht die Mondsichel und dünnliche Wolkenschlieren, sondern der auf Holzschneiders Schulter imaginierte Tod als Spielmann. Fidelt Ihre Eminenz tatsächlich? Oder streicht sie auf ihrer Geige die Nacht aus – den Tag aus – die Woche, den Monat, das Jahr, den Hingang der Zeit aus?

Siebzig werden, achtzig werden …

Vom Künstler ist Antwort nicht zu erwarten, er gewahrt den makabren Musikanten nicht. Wir aber – vis-à-vis mit dem Todes-Geiger – kommen nicht darum herum, uns zu entscheiden; weder hören wir den, der da aufspielt, noch kennen wir, bekanntlich, Jahr und Stunde. Einzig die Erfahrung lehrt uns: tempus fugit, die Hand wird müd, Aug und Tritt werden unsicher, die Zuversicht der guten Jahre schwindet, die Träume verlieren Farbe und Heftigkeit. – Das galt 1998, Keller war damals Siebzig, er wird, unentwegt, weiterarbeiten.

Weiterarbeiten und überblicken

Zwischen 1968 und 2008, unter vielem anderen, die philographic-Nummer 22 (Olten 1970) und das Xylon-Heft 40 (Horgen 1976). Landschaften darin, Bäume, Dorfwinkel, Liebespaare und Spielleute, Konterfeis markanter Menschen, immer wieder das Motiv der Marionette (Drahtpuppe), fremd anmutende Landes- und Menschenkunde als Resultat von Reisen in Europas Osten.

Dreimal haben Werkkataloge Heinz Kellers künstlerisches Werk verzeichnet (1981; 1993; 2008), sie erweisen einen stupenden Schaffenswillen. Die Skizzen und Tuschzeichnungen, die Malerei, die Aquarelle hat Alfred Schneiders Monographie gezeigt, beschrieben und gewürdigt (Bern 19863). Übersicht ist also gewährleistet, sie zu nehmen ist angeboten.

Einschätzungen

Bliebe die Neugier, welcherweis dieses immense Oeuvre eingeschätzt wurde. Gern erinnere ich mich an ein frühes Fazit von Hans Reutimann: es wiege in Heinz Kellers Arbeit «öfters das Menschliche, seltener das Artistische» vor4. Ein Urteil, das bis zur Stunde gültig ist. Denn das Poetische und das Mythische in Kellers holzgeschnittenem Opus (das einen wie mich seit vierzig Jahren in Bann hat) – ich meine u. a. die Sterntaler-Metapher und die Weiterführung/Variierung der Totentanz-Matrix – dies beides zeugt vom Menschlichsten, das die Graphische Kunst vor Augen zu stellen vermag. Gilt auch für Kellers Neu-Bebilderung der Geschichte von Hiob, darnach der Dreigroschenoper Brechts, kürzlich der klassischen Prosa Hemingways vom alten Mann und dem Meer5.

Vom Xylonheft 40 zum Xylonheft 153

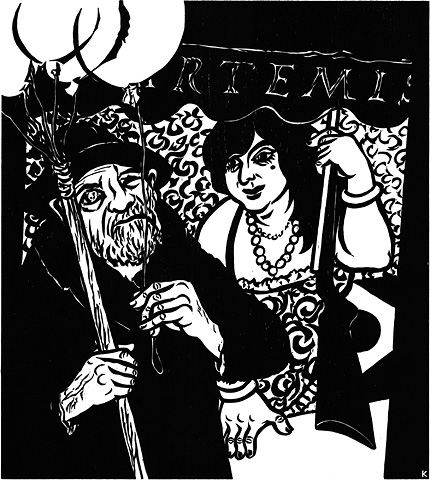

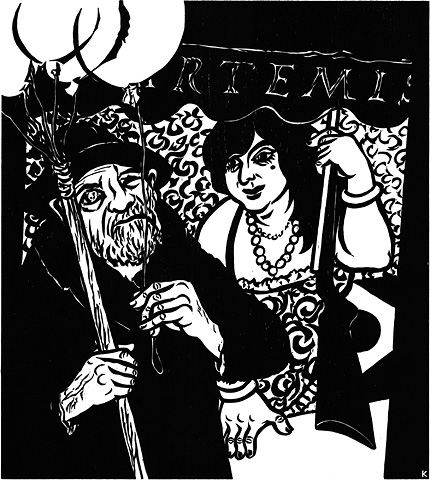

Partisanen der Xylon-Zeitschrift dürfen das nun – nein, nicht überprüfen, vielmehr – neu respektive nochmals erleben: in Anbetracht der acht Original-Schnitte, die mit Heft 153 nunmehr vorliegen. Nach dem Selbstporträtisten (Bild 1) ist uns «Der blinde Seher» vor Augen gestellt, drei verblüffte Freunde zur Seite, alle vier unter dräuendem Himmelsdach. Die Figuren so Teiresias wie Ödipus, aber auch Hiob stecken im Al ten mit dem Knotenstock.

Wirklichkeit und ihre Gesichter

In der Folge (Bild 3) «Jahrmarkt des Lebens» mit Glücksverheissungen seitens des greisen Ballonverkäufers bzw. einer Schiessbudenfrau; letztere, eine neue Artemis, lädt zum Papierrosenzielen, Scheibentreffen, vielleicht auch (modern geredet) zum Date6. Bild 4 stellt eine Schwarze an der Richterschranke vor – Nancy aus William Faulkners Requiem für eine Nonne.

Die Blätter 5 bis 8 spreizen das Thema des sozialen Gefälles. Ferienleute (Reisebüro-Kunden) im Strassencafé einer Nobelbucht (Menton/FR) sind durch einen nicht selbst-, vielmehr weltvergessenen Handorgelspieler in ihrem Anspruch, zu relaxen, nicht störbar; der Akkordeonist auf dem Kopfsteinpflaster der Strand-Promenade spielt so ohne Publikum wie – in einem Schnitt von 1976 – der verloren musizierende chagallische Geiger auf einem Podest unterm Prospekt möglicherweis des Schlosses Steinegg.

Soziales Gefälle

Vergleichbare Aussage in «Nachtcafé» und «Heimkehr des Bruders». Plakative Stillleben – die Crème de la Crème bei Tanz und Tête-à-Tête sowie der Gestus Verzeihens – hier innerhalb krud armseliger Verhältnisse; nochmals ist der zeitlos schändliche Kontrast von (zu) reich und (zu) arm, von mehrbesserer Gesellschaft und Vereinzelung, von – wie eigentlich zu verantwortender? – Genusssucht und existenzieller Aussichtslosigkeit evoziert.

Literatur und ihre Gesichter

Vom Oidipous-Drama und dem Buch Hiob voran zu Faulk ner und heutiger, 2014er Realität – und wieder zurück ins neutestamentliche Gleichnis: was für ein Fazit! Und was für ein Vorweis, dieses vorliegende zweite Xylon-Heft! Da ist Einer wahrhaftig seit reichlich fünfzig Jahren und immer noch an seiner ureigenen Arbeit: daran, die Wirklichkeit so auszuschneiden und die Geschichte der Literatur so zu vergesichten, dass wir nach wie vor auf ihre Entelechie (Zielhaftigkeit) vertrauen.

Rainer Stöckli

| siehe auch: | Heinz Keller |

| Xylon 40 Heinz Keller | |

| Xylon 1 Eglin, Hoffmann, Keller, Kerker |